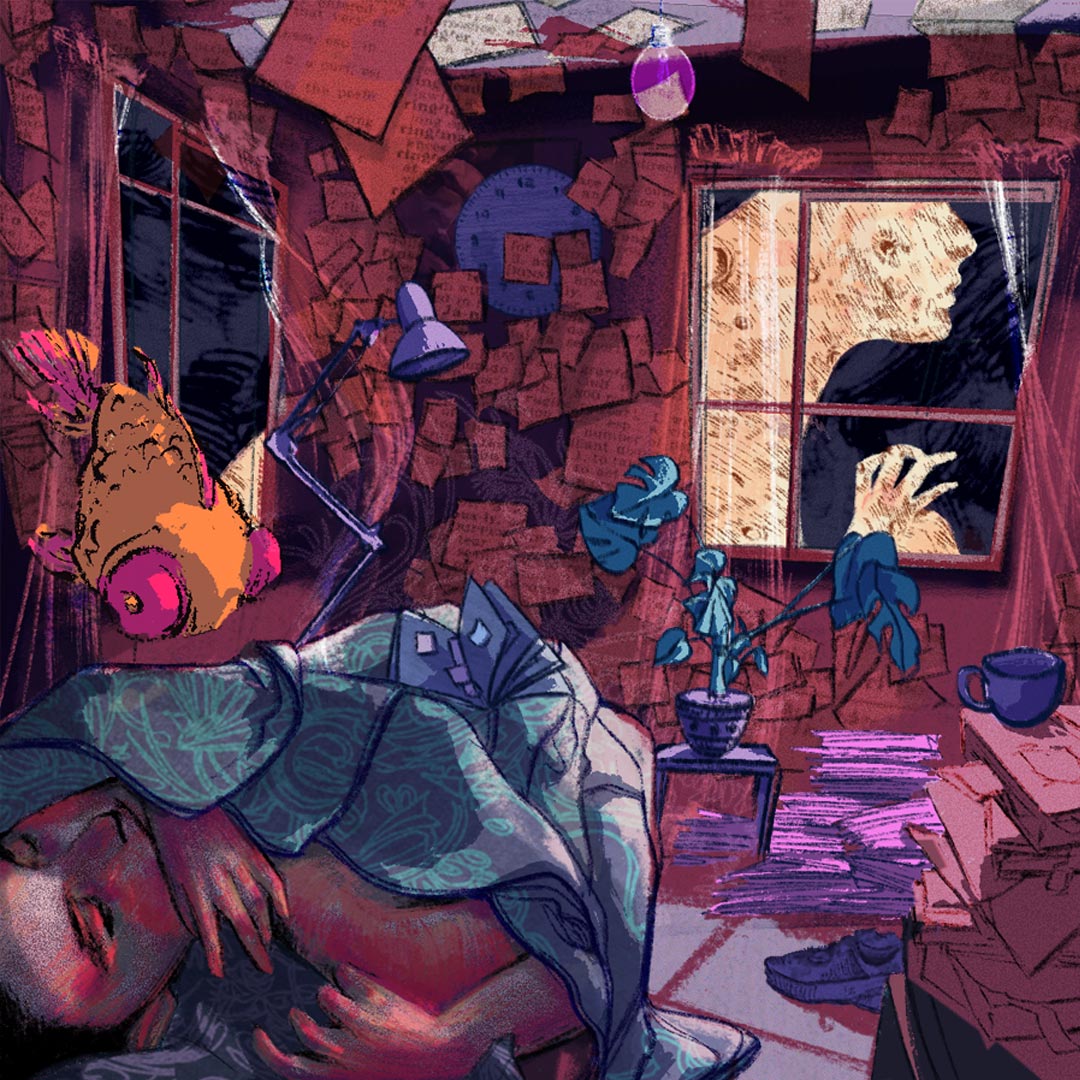

La vida cuando duermo, una crónica onírica

¿Qué son los sueños? ¿Qué nos cuentan cada noche sobre nuestros deseos, afanes y temores diurnos? ¿Realmente podemos descodificarlos, comprenderlos? Desde 2017, Alberto comenzó a registrar su vida onírica, revelando en palabras el negativo de sus días. Esta es la crónica sobre los hallazgos del esfuerzo de años por recordar a la mañana siguiente ese otro lado de la vida.

Cuando me propusieron escribir este texto pensé en el sueño que tuve la noche anterior.

En el hall de la entrada a la casa de mis padres está mi papá tendido en el suelo. Está sufriendo un infarto, pienso. La puerta de la casa está abierta. Mi mamá mira la escena desde adentro, no se atreve a salir. Yo me arrojo al lado de mi papá y empiezo a hacerle reanimación cardiopulmonar. No tengo idea de lo que estoy haciendo, pero hago comprensiones en su pecho con fuerza y con desespero. Empiezo a llorar. Mi mamá, desde adentro de la casa, me grita que así no, ¡que así no!

Del sueño puedo dar contexto, esto es, aterrizarlo a mi vida despierta. Es lo que hago con mis sueños. No puedo entenderlos sin el filtro de mis vivencias. Cada sueño tiene su espejo. Esta es una idea que expone Freud en La interpretación de los sueños: «Una vez despiertos comparamos la situación onírica con la realidad», escribe, «todo el material que compone el contenido del sueño procede, en igual forma, de lo vivido, y es, por tanto, reproducido —recordado— en el sueño». El sueño, entonces, es dependiente del mundo real, está atado.

En la última semana me escribió mi hermana Margarita. Me pidió que hablara con mi papá. Resulta que sus niveles de colesterol malo se han disparado. El médico le sugirió tomar medicación, pero él se negó. Mi mamá y mi hermana Margarita y mi otra hermana le han pedido que se tome los medicamentos. Pero él sigue negándose. Que quiere esperar un rato a ver si se nivela con natación y buena alimentación. Entonces mi hermana, que piensa que a mí sí me haría caso, me pidió que hablara con él y le exigiera tomarse la medicación. Yo no le he dicho nada; él verá, pienso. Si se muere de un infarto, lo enterramos y ya está. Pero lo cierto es que desde ese día me preocupa la posibilidad de que mi papá muera de repente, infartado, sin despedirme de él.

Y bien sabido es que de las preocupaciones surgen los sueños.

Sueño lo que vivo y lo que me preocupa. Tan así que muchas veces sueño con la mujer con la que estoy durmiendo. Ella está ahí, acostada a centímetros, y yo estoy soñando con ella. No importa si la conocí esa noche, si la conocí unas semanas atrás o si llevo meses viéndola. Como si no fuese suficiente tenerla conmigo en el momento —con la vulnerabilidad que significa compartir el sueño—, la proyecto en mi vida onírica. Entonces lo primero que hago al despertarme es contarle que soñé con ella. Nunca he entendido qué impresión genera esto, me inclino a pensar que se enciende una alarma, que se hacen a la idea de que en mí existe un deseo desbordado por su compañía. No podría negar esto. Con la que más me pasó esto fue con Beatriz. Dormí muchas noches con ella, espaciadas durante dos años. Entonces en mis cuadernos de sueños es habitual su nombre. El que sigue es un sueño que tuve mientras dormía con ella: La cortina de la habitación está abierta. Al fondo, en el occidente de Bogotá, caen rayos; los destellos iluminan la noche negra. Me paro de la cama y subo unas escaleras en espiral; se parecen a las escaleras que me llevaban a mi habitación en el altillo, en la casa de mis padres. Al final de esas escaleras, lo sé, me esperan mis verdugos. Voy a cumplir la condena a la que he sido sentenciado. Desconozco el motivo de mi condena. Subo a paso lento, sin temor o angustia. Veo a mis padres por entre los escalones, en un piso inferior. A ellos se les ve afligidos. La calma que me asiste es total; todo es serenidad para mí. Aun así, mientras subo las escaleras pienso que lo que está pasando tiene que ser un sueño, que pronto voy a despertar, que Beatriz me espera, que mis padres me esperan, que esta condena en realidad no existe.

Y así con todo.

Si jugué tenis toda la semana y vi tenis toda la semana —cosa habitual para mí—, sueño que le gané la final del US Open a Carlos Alcaraz porque él se torció el tobillo, o que Daniil Medvedev apareció en toalla en mi habitación y yo le dije que me gustaría escribir un libro parecido al Libro de las aguas de Limónov. También he jugado tenis en el mar, bajo el agua, con Stefanos Tsitsipas. Muchas veces, en vez de pegarle a la pelota con una raqueta, intento pegarle con una hoja de papel, y entonces el juego se vuelve tortuoso y frustrante porque no encuentro punto de impacto. Esto último, tan parecido a la realidad.

Antón Chéjov escribe en sus cuadernos de notas que la vida no hay que pintarla tal como es, ni como debería ser, sino como aparece en nuestros sueños. Si hoy me preguntan por Beatriz, respondería que hubiera querido que se quedara, que hubiera querido esperarla y que me esperara, que hubiera querido consolidar una relación que a veces siento que me inventé con una mujer que me inventé. Si hoy me preguntan a qué me hubiera gustado dedicarme si no me dedicara a lo que me dedico, respondo que me hubiera gustado ser tenista profesional. Al final no son más que anhelos, el segundo más delirante que el primero, un deseo inútil. Para ser tenista profesional me hubieran faltado muchas cosas. Como mínimo, medir un metro con ochenta y siete, mantener una espalda anchísima, y tener un control emocional fuerte y prodigioso, cosa que entiendo que no tengo cada vez que estallo mi raqueta contra el suelo o culpo al viento y al sol por perder unpartido y me voy con ganas de nunca más volver a jugar tenis.

Pero allí, en mis sueños, Beatriz me espera y juego tenis con el top ten mundial. Mis sueños, entonces, también son el reflejo de aquello a lo que en mi cotidianidad me lanzo de manera tan íntima y tan intensa. El filósofo J.G.E. Maass dice que el contenido de nuestros sueños está constituido por aquello sobre lo que en nuestra vida despierta recaen las más ardientes pasiones. Y los sueños, dice la neurociencia, suceden porque al dormir el cerebro no se apaga, si se apagara moriríamos; se apaga, sí, la conciencia. Mientras dormimos el cerebro continúa su actividad, lo que se inhibe son las neuronas motoras que controlan los músculos. Así, durante el sueño REM ocurre el relato onírico mientras que en el sueño de onda lenta, el dormir profundo, este no ocurre.

El acto de dormir tiene un rol reparador y consolida la memoria, por eso es requisito para una buena salud. Sin embargo, al despertarme después de sueños intensos lo hago con la sensación de haber descansado poco, más bien martillando en lo que soñé hasta ponerlo en el cuaderno, soltarlo allí y sacarlo de mí, favoreciendo un proceso de memoria por encima del descanso. Una idea común de los sueños es que son solo una ilusión, un relato elaborado por nosotros al despertar. Después supe que un científico japonés, Yukiyasu Kamitani, logró decodificar fragmentos de los sueños de varias personas midiendo su actividad cerebral. Aunque le fueron esquivos los detalles y los colores, rescató el argumento central del relato ocurrido durante esos sueños. Los sueños existen y son narraciones más potentes que las que nos podría regalar la misma imaginación.

Empecé a escribir mis sueños a inicios de 2017. Llevaba un mes viviendo solo en un apartaestudio cerca de la Universidad Javeriana. La soledad fue requisito para que llegara a mí tal inquietud. Tiene sentido. La facultad de soñar, de soñar mucho, aplaca la soledad, la hace más llevadera. Sí, puedo estar solo, puedo pasar el día entero sin conversar con alguien, pero al final del día sé que en mis sueños existe la posibilidad de compartir. Ese apartaestudio tenía una vista que una buena mañana podía complacerme con algún nevado al occidente de Bogotá. En las noches veía los aviones justo después de despegar del aeropuerto, para después formar un parábola hacia y perderse por el suroccidente.

Allí empecé a dormir con la cortina abierta; me gustaba hacerlo con la luz que entraba de la luna y despertarme con la luz del sol. Me acostumbré a hacerlo sin alarma, temprano. Una mañana de domingo fui hasta el mercado de las pulgas de San Alejo y volví con dos cuadernos. Uno marca Cardenal, de tapa azul blanda y un osito blanco y rosado que abraza un rótulo para anotar de qué es ese cuaderno y a quién pertenece. El otro, marca Norma, de ochenta hojas amarillas y rayadas, y con su rótulo en la tapa. Cuando volví con esos cuadernos no supe qué uso les daría. Solo me parecían bonitos; eran cuadernos que no se veían. Al otro día empecé a documentar mis sueños. ¿Por qué? No lo sé. Solo me desperté, vi esos cuadernos limpios en la mesa de noche, y quise escribir lo primero que se me viniera a la cabeza, lo que más a la mano tuviera.

El primer sueño que escribí tiene que ver con un amigo del colegio. Si ahora lo leo puedo ver la escena ocurrir como si se tratara de un microfilm.

Llego a un edificio de ladrillo rojo. Me dirijo a la portería, me anuncio. El portero llama por el citófono. Nadie contesta. A la tercera llamada el portero desiste de ubicar a Juan F pero me autoriza a subir. Entro al apartamento y veo que él está acostado en un sofá blanco. Detrás del sofá blanco hay un ventanal por el que entra muchísima luz blanca. Élestá dormido; más bien ido, desmayado y ausente.Solo tiene una toalla amarrada a la cintura. Me quedo observándolo, pero no lo despierto. Subo al segundo piso del apartamento y me acuesto en la cama. Yo duermo arriba y él duerme abajo; a los dos nos acaricia la luz blanca del mismo sol.

Escribí ese sueño y al otro día otro y otro más. Dos, a veces tres por noche. Con el tiempo empecé a notar que entre más escribía mis sueños más los podía recordar, y más insumo narrativo había en ellos, más extensos eran. Entendí que los sueños, al escribirlos, se hacían consistentes, se convertían en imágenes y escenas a las que podía regresar siempre que quisiera o necesitara. Son el registro de un momento, de una época, de un qué estaba haciendo yo durante esos días de agosto de ese año. Sin embargo, no me refiero a la escritura de mis sueños como llevar un «diario de sueños». No es algo que propiamente ocurra en mi diario vivir. Lo que escribo corresponde a la noche, mientras duermo y carezco del control de mis pensamientos. Aunque sí puedo entender el sueño como una forma de pensamiento desordenado, guiado por el corazón más que por la cabeza.

A la par de la escritura de mis sueños, mantengo unas libretas, que si bien no asumo como diarios, sí tienen tal esencia. Allí escribo mis pensamientos y mis vivencias y mis lecturas, lo que quiero recordar y lo que no tanto pero es necesario. De esta manera mis cuadernos de sueños y mis libretas entran en diálogo y componen con mayor fidelidad mi experiencia y situación. Lo que hago no es otra cosa sino elaborar un autorretrato. Más que buscarles un sentido a mis sueños, un significado o una interpretación a través de símbolos, o incluso que me den pistas sobre lo que está por venir —cosa que rechazo de plano—, busco documentarme a través de ellos. Volver a mí. Cierto es que uno no está completo solo con sus vivencias, ideas y pensamientos, tampoco con sus lecturas, si en todo ello no está presente lo que sueña en las noches. Porque allí, en el mundo onírico, despierta lo más recóndito. Asuntos que pueden resultar impublicables.

Hubo un tiempo en el que estuve indagando en la vida de mi abuelo paterno. Nunca lo conocí, murió años antes de que yo naciera, pero a partir de entrevistas, documentos y escritos pude acercarme a sus pensamientos y sentimientos. Por esos días comprendí lo antiguos que eran los cuadernos en los que tenía escritos mis sueños. Mi tía Clara me entregó un cuaderno Norma, idéntico al mío. En ese cuaderno mi abuelo paterno había escrito aquello que quería o necesitaba comunicar y que ya no podía hacerlo con su voz. La había perdido a manos de un cáncer en la garganta a finales de los años setenta. Allí escribió que durante las noches, ya muy enfermo, solo lograba conciliar el sueño si se inyectaba altas dosis de morfina. A pesar de eso, o por cuenta de eso, se despertaba con pesadillas, sueños espantosos, sin poder respirar o haciéndolo con dificultad a través del hueco en el cuello que le había dejado una traqueotomía. No escribió sus sueños, no se propuso narrarlos, pero a través de sus escritos supe que pasó muy malas noches con sueños perturbadores.

Por esos días, tuve un sueño con mi abuelo paterno. El único que he tenido con él. Yo estaba esperando que sucediera, sabía que iba a suceder. Es un sueño que atesoro tanto que no me atrevo a narrarlo aquí ni ahora. Valga decir que en ese sueño ocurrió una conversación entre nosotros. Quise escribirla apenas me desperté, pero por más que forcé el recuerdo no pude rescatarla. Esto me lo negó mi propio sueño. Pero me quedé con ese encuentro que nunca ocurrió en vida. Porque los sueños también tienen esa potestad, la de ser un territorio en el que podemos estar con esos que nunca estuvieron o ya no están.

Son los sueños, también, lo único que me queda de mi perro Enzo, un border collie chocolate. Sí, conservo sus fotos, uno de sus cuencos, la impresión de su patica izquierda, todo eso, pero nada me habla tanto de él ni me acerca tanto a él como los sueños que sigo teniendo ahora que está por cumplirse un año desde que murió. Si fueron muchos los sueños que tuve con él en los diez años que compartimos —sueños que me hablaban del temor a perderlo— son más los sueños que he tenido con él desde su muerte. El primero tras su muerte quedó escrito así en mis cuadernos:

Mi mamá y yo estamos en un carro. Ella y yo estamos en los asientos traseros. Enzo y Brisa —la perra de mi hermana— están en los puestos de adelante. Enzo conduce y Brisa es su copiloto. De pronto aparezco yo al volante. Otro carro, delante nuestro, nos bloquea. Un tipo se baja, se acerca y mete el brazo por la ventana. Amenaza con hacernos daño. Yo meto la reversa y así, siempre en reversa, acelero. Me detengo cuando llegamos a campo abierto. El tipo, y otros dos, nos persiguen. Mi mamá, Enzo, Brisa y yo nos bajamos del carro. Yo corro con Enzo y con Brisa. Brisa corre a la par mía, pero Enzo se empieza a quedar, desacelera su trote hasta quedarse quieto. Ya no puede caminar. Entonces entiendo que Enzo no puede seguir, que para salvarnos tenemos que dejarlo morir.

Habían pasado dos días desde su muerte, era un dolor muy reciente. Al lado de ese sueño escribí una nota. Supe que en adelante el perro se haría muy presente en mis sueños, que ese iba a ser el espacio reservado para sentirlo. «Solo espero que sean sueños cada vez más agradables», escribí. Dice Marguerite Yourcenar que cada noche el hombre se lanza osadamente, solo y desarmado, en un océano donde todo cambia, los colores y las densidades, y allí donde nos encontramos con los muertos. Y sí, no solo Enzo, sino todos los muertos que he vivido, los que de alguna manera me han impactado, han aparecido en mis sueños. En mis cuadernos están los compañeros del colegio que murieron en accidentes, he cenado con algunos y al despertarme no he sentido sino esperanza y alegría, nada de la angustia que sentí cuando murieron. También está mi tía Tata, a la que encontré pocos días después de muerta. La vi bañándose en un río mientras lloraba y tocaba una guitarra. Ese sueño, como quedó escrito, se lo narré a mi mamá, que tan afectada estaba por la muerte de su hermana. Aunque le resultó un consuelo, también le provocó tristeza que la tía Tata estuviera llorando. Se preguntó si es que la estaba pasando mal allá donde fuera que estuviera. Pienso entonces en lo que dice Franz Schubert, el compositor austriaco, que en el sueño el espíritu se libera del poder de la naturaleza exterior y ocurre un desligamiento del alma de las cadenas de la materia.

En una cena de Navidad, mi tío Miguel, hermano de mi papá, lanzó una frase que me resultó genial: «Es como el tipo que se acuesta vivo y se despierta muerto». La utilizó para referirse a aquel que muere aplastado por el tejado, que se ha venido abajo a causa de un terremoto nocturno. Mucho se habla de lo plácido que debe ser morir durante el sueño. Yo me inclino a pensar que es injusto morir durante el sueño. No le hallo fascinación a esa muerte dentro de la muerte, a la muerte infinita dentro de la muerte temporal. Lanzarse al sueño es lanzarse a lo desconocido, y a ello nos entregamos con la promesa, o al menos la expectativa de despertar, de empezar de nuevo.

Unos meses antes de empezar a escribir mis sueños tuve una experiencia que pudo quedarse revoloteando en mí y hoy me habla de los motivos para registrar esos relatos oníricos. Mi mamá y yo estábamos recorriendo el monumento a las víctimas del 11 de septiembre. Está ubicado en la Plaza de la Libertad, en el Bajo Manhattan en Nueva York. Ella iba haciendo fotos y videos de las dos piscinas gigantes donde están inscritos los nombres de los que allí perdieron la vida. Algo así como tres mil nombres. Sobre algunos había rosas rojas o blancas, también cintillos de luto y banderas de los Estados Unidos y de otros países. De pronto vi mi nombre. No tenía ni flores ni cintillos ni banderas. Mi madre suspiró, medio incrédula, medio horrorizada. Mi sobrina menor se paró al lado, sorprendida. Le pidió a mi madre que le hiciera una foto, posó para ella con una sonrisa. Yo hice una foto de la placa.

Después busqué quién era el homónimo. Supe que le decían El Pocho.

El Pocho nació en Uruguay, donde fue campeón juvenil de ciclismo. A mediados de los setenta, emigró a Australia asediado por la persecución política. Allí se convirtió en uno de los locutores pioneros de la cadena radial SBS. El Pocho estaba en Nueva York para acompañar a una cuñada en la recuperación de una cirugía. El 11 de septiembre abordó el vuelo 11 de American Airlines. Ese fue el primer avión que se estrelló en las Torres Gemelas. A su muerte, el Pocho tenía 66 años. En sus años en la radio, cada noche, al despedir su programa, el Pocho decía: «Es el momento de decir adiós. Puede ser un adiós definitivo. Este programa tiene que llegar a un final. Buena noche, y lo mejor para todos ustedes. Nos encontraremos de nuevo algún día. Esto es, para siempre, Pocho Domínguez».

Es cierto que cada noche puede ser un adiós definitivo. Me abruma ese pensamiento, rechazo tal posibilidad. Entonces lo último que hago, ya en la cama, es cerrar los ojos, acostarme boca arriba y decir una oración, muy corta, del libro de Daniel, el que interpreta los sueños con los que Nabucodonosor toma decisiones en su reino. Repito tres veces el fragmento donde dice: «Él revela las cosas profundas y secretas; conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él».

Así reconozco algo del origen divino que también hallo en los sueños. En la mañana despierto, recuerdo lo que soñé, lo evalúo y decido si lo escribo o no lo escribo. He dejado de escribir todos mis sueños, puede ser agotador. También he tenido sueños que me han asustado y me han hecho detenerme por semanas. Pero cuando lo hago protejo un recuerdo, conservo mi intimidad y me acerco un poco más a lo que soy. Así regreso a mí, miro todo lo adentro de mí que pueda mirar.

Suscríbase a nuestro boletín

Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.

Dejar un comentario